生活習慣病外来

〒556-0012大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目6−19

(トラベルクリニック専用)

生活習慣病外来

3大生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病)は知らず知らずの間に、「何の症状もないまま」いつのまにか足を踏み入れているのが特徴で、よく「サイレント・キラー」と呼ばれることもあります。動脈硬化が進行すると、突然の「脳梗塞」「脳出血」「狭心症」「心筋梗塞」「腸管壊死」「腹部アンギーナ」「下肢壊死」などを発症し、今までの生活は大きく変化し、場合によっては死に至ります。30~40代からの健康管理が大きく影響します。

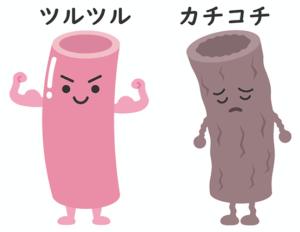

日々の食生活の見直し、運動習慣の見直し、体重コントロールが今後の老後の人生を左右します。身体中にはりめぐらされている「血管」をいかにキレイに柔軟に保つことが健康寿命を伸ばす最大のポイントです。

元気な100歳を目指しましょう。当院では適切に管理アドバイスをしていきます。

目標血圧や生活改善の指標を下記に示します。普段からの血圧測定や食生活、運動習慣の見直しがすべての生活習慣病に共通する項目です。軽症であれば生活習慣改善がまずは主な治療であり、およそ3ヶ月毎にフォローします。改善なき場合や、中等症以上の場合は動脈硬化を進行させないため内服治療が必要となります。定期的にフォローし、薬の減量・増量を判断していく必要があります。内服治療が開始された場合は多くの場合継続していくことが重要で、動脈硬化による合併症を予防します。

| 患者背景 | 目標血圧(診察室血圧) |

|---|---|

| 一般成人(75歳未満) | <130/80 mmHg |

| 高齢者(75歳以上) | <140/90 mmHg(可能なら130/80 mmHg未満) |

| 糖尿病合併 | <130/80 mmHg |

| 慢性腎臓病: CKD(蛋白尿あり) |

<130/80 mmHg |

| 冠動脈疾患・脳卒中既往 | <130/80 mmHg |

| 項目 | 推奨内容 |

|---|---|

| 塩分制限 | 1日6g未満(和食では特に重要) |

| 体重管理 | BMI 25未満(1kg減で収縮期血圧約1mmHg低下) |

| 節酒 | 男性:20–30mL EtOH/日以下 女性:10–20mL EtOH/日以下 (20ml EtOH=5%ビール350ml 1缶程度) |

| 禁煙 | 喫煙は血圧変動と動脈硬化促進要因 |

| 食事 | DASH食(野菜・果物・低脂肪乳製品・魚・豆類の摂取) |

| ストレス管理・睡眠 | 睡眠6~8時間、睡眠時無呼吸の評価も重要 |

脂質異常症はLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が140mg/dl以上、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が40mg/dl未満、もしくはTG(中性脂肪)が150mg/dl以上のどれかに該当で診断されます。

日々のコントロールはLDLコレステロール(悪玉コレステロール)のコントロールが主となり、動脈硬化・心疾患・腎疾患のリスクにより目標値が異なります。

| リスク分類 | 例 | LDL-C目標値 |

|---|---|---|

| 一次予防・低リスク | 高血圧・喫煙など少数の危険因子のみ | <160 mg/dL |

| 中リスク | 糖尿病・慢性腎臓病: CKD(eGFR 30–59):など |

<140 mg/dL |

| 高リスク(一次予防) | 冠動脈疾患リスクが高い | <120 mg/dL |

| 二次予防(冠動脈疾患既往あり) | 心筋梗塞・狭心症など | <100 mg/dL(可能なら70未満) |

| 項目 | 具体策 |

|---|---|

| 食事療法 | 飽和脂肪酸・トランス脂肪酸を減らす。 魚・野菜・大豆製品を多く。 総カロリー制限(肥満者)。 |

| 体重管理 | BMI 22を目標。体重5–10%減で脂質改善。 |

| 禁煙 | HDL-C低下を防ぐために必須。 |

| 節酒 | 過度の飲酒は中性脂肪上昇を招く。 |

糖尿病の管理は上記の管理の中でも特に重要です。網膜症で目がみえなくなったり、末梢神経障害で手足の感覚異常が永続的に続いたり、腎臓機能の増悪により透析が必要になったり、手足の壊死・壊疽が突然現れ出したりと生活を一変してしまう合併症が非常に多くあります。日々の管理・定期的な内科・眼科の受診が必要です。

| 項目 | 頻度 | 目的 |

|---|---|---|

| HbA1c | 1〜3か月ごと | コントロール状況確認 |

| 尿アルブミン、eGFR | 年1〜2回 | 腎症早期発見 |

| 眼底検査 | 年1回 | 網膜症スクリーニング |

| 神経学的評価 | 年1回 | 末梢神経障害の確認 |

| 足病変チェック | 定期的 | 壊疽・感染予防 |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 食事療法 | エネルギー:標準体重(BMI22)×25〜30kcal/kg糖質50〜60%、脂質20〜25%、たんぱく質15〜20%を目安食物繊維・魚・野菜・未精製穀物を積極的に摂取 |

| 体重管理 | BMI<25(肥満の場合は5〜10%減量で改善) |

| 禁煙・節酒 | 喫煙は動脈硬化進行要因、過度の飲酒は血糖上昇を助長 |

運動をすることで生活習慣病を予防できるとはよく聞く話ですが、実際何の運動をしたらいいのか?何分したらいいのか?わからないことが多いと思います。

しかしそれには明確な指標があります。運動量というのはまず運動強度(METs)と時間(時or分)で計算することができ、アメリカ心臓協会(AHA)やWHOで推奨すべき運動量を提示しています。およそ、1週間で1300~1400METs分(23METs時)を消費することが推奨されており、具体的には週で150分~300分の早歩き〜ジョギング以上の運動を分散して行うことです。また、全身の筋力トレーニングも少なくとも週2回は行うことも勧められています。

運動強度については「息が上がる」「心拍数が上がる」「汗をかく」程度が中等度以上であるという認識でいいと思います。強度x時間であるので、もちろん「強度が上がれば」「時間は少なくていい」ということになります。効果に関しては、「体重」と「腹囲」で体感することができます。

運動療法にどんな効果あるかというと、心血管疾患、糖尿病などの生活習慣病のリスクを減ずるに止まらず、乳癌や大腸癌のリスクを低減する可能性も示唆されています。また、運動量は多いほど減リスク効果が大きいというデータもあります。

当クリニックでは、運動強度(METs)に応じた必要な運動量なども明確に提示できます。生活スタイルに応じて適切な運動計画を立てることができます。

TOP